|

準備大詰め 書道部

2018.12.21 |

|

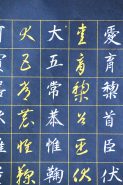

| 23日から倉敷考古館で始まる「書の見どころ展」に向けて、手分けして、みんなで準備におおわらわです。

担当作品に付けるキャプションはもちろんのこと、外を通る人を呼び込むための大看板や作者紹介のイラスト等も作っています。 準備の様子は倉敷ケーブルテレビの方が、ニュースにしてくださいました。 昨日は卒業生の先輩も応援に来てくださいました。 尚、この取り組みは「倉敷市中心市街地活性化まちづくり事業補助金事業」として、市からご援助いただいています。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

準備大詰め 書道部

2018.12.21 |

|

| 23日から倉敷考古館で始まる「書の見どころ展」に向けて、手分けして、みんなで準備におおわらわです。

担当作品に付けるキャプションはもちろんのこと、外を通る人を呼び込むための大看板や作者紹介のイラスト等も作っています。 準備の様子は倉敷ケーブルテレビの方が、ニュースにしてくださいました。 昨日は卒業生の先輩も応援に来てくださいました。 尚、この取り組みは「倉敷市中心市街地活性化まちづくり事業補助金事業」として、市からご援助いただいています。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

書道部 白熱書道談義 2018.12.20 |

| 部員同士で、書についての見方・感じ方を熱心に語り合う場面がしばしば起こっています。これは23日から始まる「書の見どころ展」の解説文を考えていて、その文案を別の部員に聞いて貰っているうちに、つい皆集まって熱を帯びてくるからです。 それと、高梁の山田家を訪ねた次の週のことでしたが、本に掲載された方谷の書の写真を指して「この字はヘンじゃないですか?」と、大人が何十年も気づかなかった贋物を瞬間で見破ったりもしました。 |

|

|

|

|

「書の見どころ展」 書道部 |

|

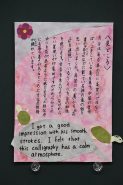

| 12月23日(日)から、倉敷考古館で「書の見どころ展」を開催します。

これは、書道部員がいつも書に接しているという特性を活かして、美術館に展示される書作品を高校生の柔らかな感性とことばで解説する企画です。今回展示されるのは山田方谷・武田物外(ゲンコツ和尚)・高橋泥舟・山岡鉄舟の作品24点で、江戸時代の倉にその時代を輝いて生きた人の書を掛けるという趣向にしています。作品はどれも書道教師の眼で選出した逸品です。書道部員は高梁の山田家を訪ねたり、本で調べるなどして手造りのキャプションを仕上げました。さらに、会場が美観地区ということで海外の方に備えて英文の解説も付けています。 会期は1月27日(日)までで、考古館の休館日は月・火曜と年末年始は12/25~1/2です。 |

||

|

|

|

|

公募展、優秀賞

書道部 2018.12.5(水) |

|

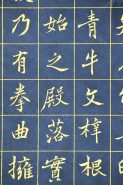

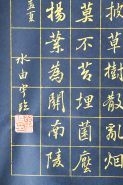

| 3年生の森田水由宇さんが、第34回全日本高等学校書道公募展(日本書道専門学校主催)で優秀賞を受賞しました。この賞は、総出品数3,128点中の最上位に設定された個人賞の一つです。森田さんは引退前の5・6月に褚遂良の「枯樹賦」を紺紙に金泥で臨書した作品を出品しました。王羲之系の行書の中でも一際目を惹くその強さと格調をみごとに蘇らせています。 同じく3年生の妹尾実乃里さんが準特選、1年生楠戸美波さんが金賞、3年生井上唯さんが銀賞を受賞しました。 |

||

|

|

|

|

|

|

倉敷駅前の地下通路のギャラリーに、書道部・光画部・1年生美術選択者が作品を展示しました。

書道部は文化祭のオブジェ作品で日常生活が自然になじむことに挑戦した作品です。 光画部は今年度撮り溜めていた作品、1年生美術選択者は倉敷の風景を各自のセンスで切り取って描いた『倉敷36景』を展示しています。

今回の展示では、音声ガイドにアプリを活用して、生徒が音声で作品紹介をしています。

展示期間は、12月と1月の二ヶ月ですが、間に模様替えも予定しています。

|

書の甲子園入選

書道部 2018.11.28(水) |

| 第27回国際高校生選抜書展(毎日新聞社)で、3年生の妹尾実乃里さんが入選しました。

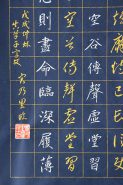

この展覧会は“書の甲子園”と呼ばれる、出品数が一万四千点を超える国内最大級の大規模書道展です。 妹尾さんは6月の部活引退前に書いた智永の「真草千字文」の臨書作品を出品していました。「真草」とは、真が楷書の意で楷書と草書が並んだ書の手本です。それを紺紙に楷書を銀泥、草書を金泥で色分けして、全16行、約600字の荘厳な作品に仕上げています。 この作品は来年の1月29日(火)~2月3日(日)大阪市立美術館に展示されます。 |

|

|

|

|

頭脳派書道奮闘中 書道部 2018.11.21(水) |

| 感性のアンテナをフル稼働させながら考えています。 これは12月23日から倉敷考古館で開催される「書の見どころ展」のキャプションの原稿書きのためです。 山田方谷の漢詩 武田物外(ゲンコツ和尚)の俳句を解読し、意味を解釈し、書道部員ならではの視点で見どころを紹介するという企画です。授業で習う漢文・古文の実地応用に加えて、自分が作品から受ける印象を人に判ることばにするという手強い作業に取り組んでいます。さらに欲張って、英文解説も付けようと奮闘しています。 そしてできあがったところから活字にするため、PC入力を始めました。 |

|

|

|

|

|

山田方谷の学習のために、高梁の山田家を訪ねました。

方谷のご子孫の山田先生に講話をしていただき、山田家に伝わっている書を見せていただきました。晩年の最高傑作や、逆に幼少期の四歳・五歳・七歳の書、師の佐藤一斎から別れの時に授かった「盡(尽)己」の大字、更には同じ詩を書いた方谷の真筆と贋物の比較もしました。